本地著名陶艺家谢有成把做陶比作生活,付出了心血,开窑的那一刻,无论成果好坏都得欣然接受。半辈子做陶,也学做人之道,他说:“两者都讲求中庸,取中间之道,不能太多也不能太少。”对他而言,陶瓷易碎,所以珍贵,而人生多变,有苦才知乐,知足则常满。

早前落幕的《吾土心——谢有成陶艺展》是陶艺家谢有成制陶40年来的第一次个展,展出的上百件作品以开放形式让公众近距离欣赏甚至触摸,他认为,陶瓷的美除了用眼睛看,也该用手摸,感受粗糙的触感和沉甸甸的踏实感。说罢他用手敲一敲瓷身,有的清脆,有的低沉,说明了陶瓷能表现的不仅仅是形体和色彩,还包括肌理和声音。谢有成笑说:“来看展的人都会有一件钟爱的展品,通常和旁人不一样,仿彿那展品朝那人招手,说著‘来看我!来看我!’”而他自己最喜欢的作品,他则打趣说:“太多了,新欢旧爱。”

让陶瓷走进生活

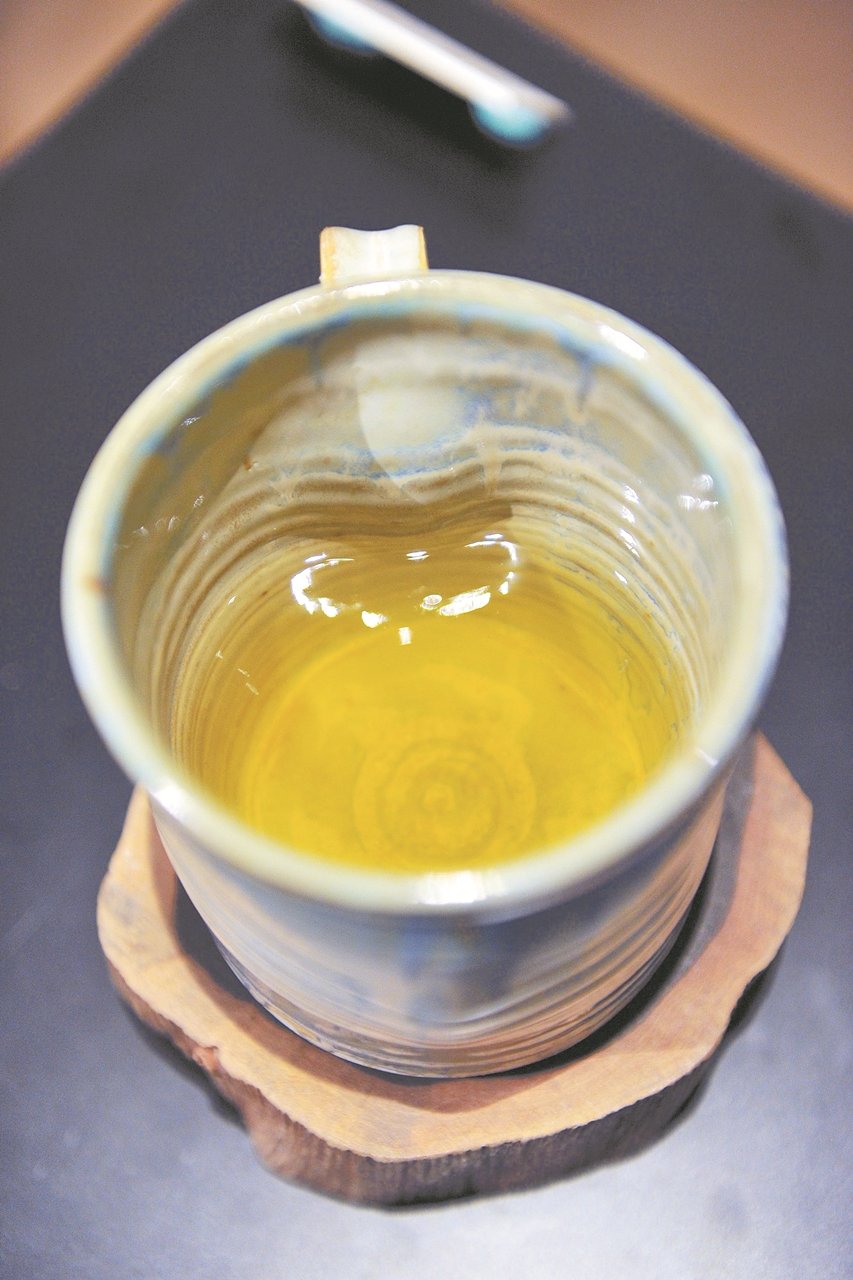

访艺术家最怕他们表现出一副“你怎么这个也不懂”的嘴脸,但谢有成全无艺术家脾气,他说:“就是因为一般人不懂,我们才更需要分享”,以教学为重心的他对陶瓷有自己的一套看法,“原本就以摆设为目的塑造的陶瓷不说,食器等功能性陶瓷不被使用就无法彰显价值。”他回想母亲总是害怕弄坏而不敢使用,“她总说这些瓷器很珍贵,把它们都收起来,我说不过她,后来便故意指出器皿上的小瑕疵,告诉她‘这里崩了’、‘这里有裂痕’,她才敢用。”谢有成亲手烧制的杯子70令吉就能买到,他希望陶瓷能走进更多人的生活里,而人们也愿意日复一日地使用这些瓷器,赋予它们生命。

多年来,谢有成都有个未能圆的梦,自上世纪90年代起,他就萌生创立陶瓷村的念头,但碍于地价高昂,始终未能成事。从事艺术工作,谢有成不敢说自己没有割舍,但也不欲提到牺牲,他始终认为,有苦才知乐,放弃某些东西来换取另一些东西,只要自己觉得值得就好。对于现时的状态,他浅浅一笑,说:“每个人的幸福不一样,我觉得事情没有绝对的好与不好,找到适合自己的方式,就能快乐。”

个人追求 VS 教学

边教边学 彼此激荡

有的艺术家不欲让授课占据时间,影响自己专心致志地创作;谢有成反倒认为教学不影响创作,反之是和学生一同成长。他说:“陶艺受文化影响,不同国家、背景和生活环境的人对陶会有不一样的看法,做出来的东西当然也有所不同。”向谢有成学艺的有本地人,也有来自西方国家和陶艺大国日本的学生,一起做陶,彼此激荡,对他来说,远比一个人默默地做来得好。

学生总问:“为什么做得不好?”谢有成总是答:“要用心去做。”这个答案,或许让学生困惑,觉得答了等于没答,但这确实是最切题的答案。“有的学生是随便做了交差,若稍微用点心,他自己也能感觉到不同。我总说要把泥土的语言学好,要和它沟通,手捏成型是基本的,用手搓泥才能真正明白它,不能总想著要控制它,而是学著和它合作,因为泥也有它想成为的样子。”

“学好技术,再忘掉技术”是谢有成经常挂在嘴边的话,“否则就会变得匠气,一如我们批判歌者只懂得用技巧,没有情感,或是表演者的演出流于表面。”无论做什么,用心才是关键。

放空 VS 思考

不预设 保留想像

谢有成认为,创作展现一个人的理念和哲学,是一个人把内心世界投注其中的成品,里头有创作者的灵魂。那做陶的时候,脑子里想东西吗?谢有成说:“不想。”他说概念在开始做之前已经成形,知道自己要做的是一只杯或一只碗,知道它是怎样的形状、体积有多大,但动手做时却回到全然地放空,拉坯时全情投入。

“比方说‘人体系列’和‘娘惹系列’,我知道要做的是女体,但我不设限,放开去做,体型的凹凸大小、纤细臃肿,都是当下由心决定的。体型的不同,代表个体拥有不同的经历。”每一件作品肯定都藏有创作者的思想,但谢有成从来不主动说起,“你看到当然好,你看不到也无所谓”,他说:“如果我硬要解说,我说它是龙,你肯定就会附和著说‘啊,是龙’,这样就看不到其他东西了,少了想像。”

那做陶的时候听音乐吗?“听。听轻音乐。”他分享之前曾到澳洲学了一星期的吹玻璃,速度要快,放的是快音乐,“这和我平常做的有很大的反差,我做得很辛苦。”找到适合自己的方式,才能走得长久,谢有成自然不是在一朝一夕间找到方向,“我自觉和佛教有缘,所以崇尚佛教说的‘越简单越好’,追求朴素。但他也不忘感叹:“越简单越难。复杂的东西做得不好能一再添加,加到好看为止,但少即是多的极简是一种心境的表现。”

停下 VS 继续

陶艺,越学越不懂

关于停下,谢有成谦逊地说:“停不下来,因为陶艺实在太广,在学习的过程中,发现自己是‘越学越不懂’。不断发现新的釉药、泥土,感觉还能继续钻研,学生也一直上门,也就没去想其他的。”另一方面,每一次开窑所带来的惊喜也让他的热忱持续,说起这个,感觉他的双眼稍稍发亮,“就算你心里有谱,但每一次成品出窑,都和原本的想像略有不同。我所能掌控的只有50%,是火决定了它最终的样子。”

谢有成常说:“做人就像做陶”,做陶无法全然掌控成果,做人大部分时候也不外是尽人事,听天命。吉隆坡美术学院(KLCA)创办人谢有锡是他的哥哥,当年从家乡吉打到首都来,念的是商,同时去KLCA学陶艺,他忆述:“那个年代,同学们都念商,家里也说商科好,我没自己的志愿,就这么决定。”

然而,毕业后在船务公司工作,处理进出口等文件的工作,谢有成觉得好累,“虽然也不真正清楚自己想做什么,但深刻意识到会计和文书工作不是我想做的。”那时候仍在向哥哥学习陶艺的他自觉上手快,自己也有热忱,刚巧当时学院也有在做陶瓷外销,“觉得既然学了,那就做陶吧,也没想过是不是有前途。”

传统 VS 创新

新制法活化传统

“传统当然重要,有根才能变化。”但同时,谢有成认为,坚守传统不求变将导致落后,“每个年代都该有自己的产物,沿用旧技术,加入新元素,又或是反过来,借用旧元素,采用新技术,让人们一看就知道,这是现代作品,而不是复制之前的制品。”他说:“中国迷恋宋朝的青花瓷,但以制作宋青花为目标而作,等同于复制那个朝代的东西。何不沿用青花,但呈现代陶艺的形态?”

他不讳言欣赏日本人做陶的专注,而在传统和创新上,日本人也找到平衡点。“传统的很传统,五百多年来都做一样的东西,不改就是不改。但也有新式的做法,比方说九州的陶瓷,开始用釉药以后,主要是用画的,现在则用接近摄氏1200度的高温去烧,让色彩图形自然展现。”

他笑言,专注自然是好的,但以大马的环境来说,专注会显得死板。说到这一点,免不了提到个人风格的设定,谢有成指:“艺术家若过于强调个人主义,有鲜明而固定的风格,或许能提高辨识度,但对个人而言,则少了突破,终其一生,只在做同类型的东西。”

【请继续支持我们,推荐下载东方日报APP】

Google Play:https://odn.my/android

HUAWEI AppGallery:https://odn.my/appgallery