报导@张溦紟

3月8日国际妇女节,起源于20世纪北美与欧洲的工人运动。1857年纽约成衣女工走上街头,抗议恶劣的工作条件和低廉的薪资;1910年,纽约三角洲工厂发生火灾,夺走140名成衣女工的性命,起火原因与恶劣的工作环境有关。类似这样改善女工劳动权益的要求和争取,我们并不陌生。

可是,随著马来西亚两性教育程度比例平均,女性似乎比过去掌握相对平等的劳动待遇和工作机会。过去传统认定的“女工”,似乎已被外籍劳工取而代之,马来西亚女性已不存在“女工”的问题?左翼女性主义者爱琳夏维尔(Irene Xavier,原名:Patricia Lourdes Irene)对此有不同的看法。她在1984年创办“雪兰莪女性之友协会”(Persatuan Sahabat Wanita Selangor),至今仍然积极关注和组织女工的议题。虽然,底层女性所面对的职场,正如今年联合国妇女组指出的,是一个瞬息万变的职场,工作类型和样态早已面目全非,使女工组织者和女工们面对全然不同的挑战。

1970年代学生运动风起云涌

跟她的许多同辈一样,爱琳夏维尔的故事也是从风起云涌的学生运动开始。

马来西亚最早的学生运动可以追溯到第二次世界大战,学生和新闻从业员、工会领袖等肩并肩,投身反殖民与争取国家独立运动。1960年末期,来自农村和贫穷家庭的学生与社会脉动紧密联结,成为社会和政治运动的中坚力量。雪兰莪州直落昂(Telok Gong)农民贫穷与抗议农地不足、1968年法国反戴高乐等,无一不见学生的踪影。1971年,马来西亚教育部无故周围的反对声音,强硬通过《大专法令》,致使大学自主开始摇摇欲坠。

那是爱琳夏维尔加入学生运动的起点,后来,她开始介入和组织雪兰莪州双威自由贸易区(Sungei Way Free Trade Zone)的电子工厂工人,协助他们成立合作社。截至那个时候为止,她所从事的任何组织工作都和女性议题完全扯不上任何关系。

Minah Karan:那一年的工厂女工

为什么后来关注女工?“在协助电子工厂女工组织合作社的过程中,我发现既有工会的组织方式是以男性主导的。这些工会只关注面包和牛油的生存问题,不关注女工的处境。她们面对很多限制,不能随意出门,无法出席会议,别人不把她们的意见当一回事,这使我开始关注性别议题。”

“当时双威自由贸易区的个别工厂,大多以女性为主,单是Motorola工厂,动辄就五、六千人。这些女工大多中三毕业,在学校的表现不怎么样,没有任何领导和组织的经验,家里也不算宽裕。待满18岁达合法工作年龄后,她们离开家乡到工厂工作。”

“她们领取非常低的薪资、工作时数长、必须自行承担房租,剩下的钱全都寄回家里帮补生计。”即使面对严厉管控的工作环境,她们普遍认为这就是她们生命的一部分,从未期待自己能够过更好的生活。

“每天女工们下班,就会有成群结队的男生,骑著摩多车在工厂外头等著。社会对于工厂女工充满偏见,标签她们为“Minah Karan”,意思是这些女性行为随便、容易“被取”,于是成为搭讪和骚扰的对象。她们从未能意识到,这是一种不礼貌的骚扰,作为一个女生,你有权拒绝遭受这样的对待。”当时,数个妇女团体推动和争取确立家庭暴力和性骚扰法,《雪兰莪女性之友协会》也趁机教育女工,关于家庭暴力和性骚扰的观念。

这些女工长期被迫曝露在充斥著化学危险物的环境中工作,威胁女性的健康和生殖能力。“我们发现单一工厂女工罹患癌症的机率,比全国女性罹患癌症的机率还要高。许多女工无法顺利怀胎满九个月就流产了,也有的生下残缺的小孩。曾经我见过一个案例,胎儿在妈妈怀里完整成形,诞生之后才发现那个孩子的后脑勺扭曲得不成头形。”

“厂方拒绝承认这是他们的工作环境所造成的问题,许多研究工作受到诸多阻扰。我们曾经跟一所本地大学合作,把一批批地女工带出厂外接受各种检查。结果,该大学突然宣布停止研究,不对外发表研究结果。当时联合国也发出相关的讯息,证明这些化学药物是会对人体直接造成伤害的。不过,电子工厂和化学药商的关系密切,我们无法实际的证据能够提出指控。”

这些身处社会底层的女工在组织家庭后,为了负担高昂的家庭成本,仍然必须继续工作,才能养活一个家。这是劳工阶级女性所面对的困境,必须同时肩负生产与再生产的问题,产假、照顾孩子、健康接踵而来。最令人沮丧的是,这些问题并未被工会纳入为劳工议题。

正是在那个的女工抗争时代,爱琳夏维尔与伙伴们在1984年成立了雪兰莪女性之友协会。由于工作条件和环境恶劣,她们一度成功号召和组织数千名跨族群女工。

后来这些女工呢?

这些成功被组织和赋权的女工们,为数众多,后来她们是否有接力投入工人运动,继续培力其他女工?

“几乎很少。整个劳动形态面目全非,工厂女工被更廉价的外籍劳工取代。即使还在工厂里工作的女工们都渐渐老去,将近五、六十岁,正准备或已经退休。更何况她们一直饱受政府恐吓。我们原本成功组织数千名女工,其中有不少马来女工。直到1987年,遇上《茅草行动》,一切都改变了。”

《1987年茅草行动》, 马哈迪政府逮捕了106名朝野政党领袖、华教人士、社运分子和宗教人士,堪称马来西亚民主史上最黑暗的时期之一,爱琳夏维尔就是受害的其中之一。她在扣留营期间,受尽各种屈辱。

“《茅草行动》之后,雪兰莪女性之友协会不断遭到政府、警察、宗教师和管理层的污名,污蔑我们没有宗教信仰、是共产党员、反政府、反马来人、反国政,马来女工后来也对我们开始起戒心。同时,政府用各种法律途径打压工会,让工人组织溃不成形。”

自此,雪兰莪女性之友协会从过去关注工厂女工,到后来扩展到关注非正式经济领域的女工和家庭女工。如今,新兴的劳动形态瞬息万变,马来西亚是否还存在传统认定的“女工”?爱琳夏维尔作为一名女工组织者,她们的“战场”身在何处?

(下篇待续)

参考资料:

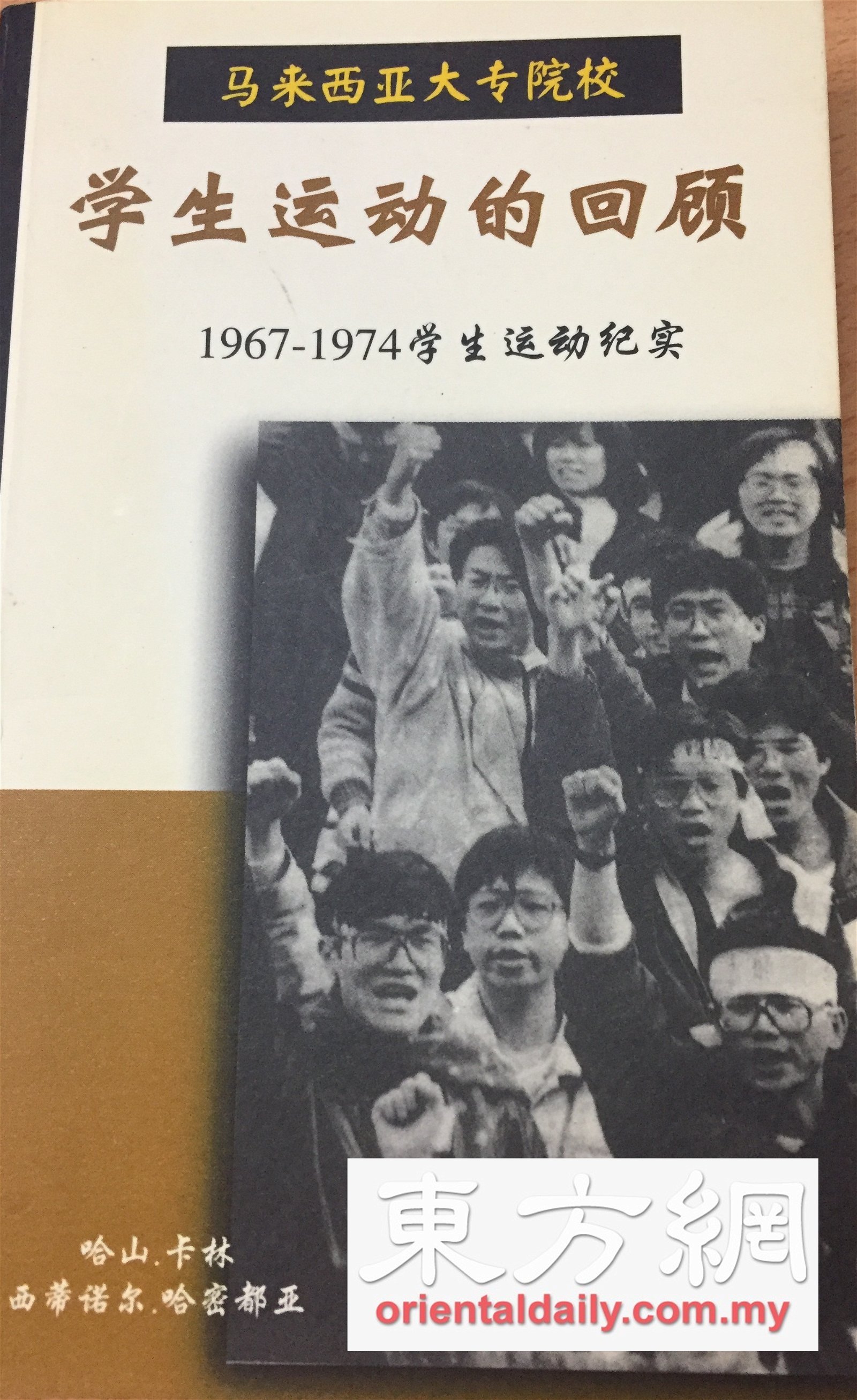

1. 哈林.卡林、西蒂诺尔.哈密都亚(2006)。马来西亚大专院校学生运动的回顾:1967-1974学生运动纪实。吉隆坡:策略资讯研究中心。

2. Mavic Cabrera Balleza(1999). Fighting an Uphil Battle: One one One with Irene Xavier, president of Sahabat Wanita. Women in Action(2:1999).

【请继续支持我们,推荐下载东方日报APP】

Google Play:https://odn.my/android

HUAWEI AppGallery:https://odn.my/appgallery